スマホの買い替えの目安は?

「このスマホ、いつまで使えるのかな?」「スマホの寿命はどれくらいなのかな?」。

新しいスマートフォン(以下、スマホ)に乗り換えたい、買い替えたいと思いながら、機種変更のタイミングを計りかねている人は多いのでは?

そもそも、「スマホの替えどき」ってどれくらいなのでしょう。

何年使えば交代を考えたほうがいいのでしょうか。

ここでは、使用感や端末の機能、Android(アンドロイド)のOSバージョンなどから、スマホの買い替えや機種変更のタイミングの目安を探ってみましょう。

スマホのバッテリー残量が気になりはじめたら……

外出時にスマホのバッテリー残量が気になってしかたがない、夕方にはバッテリーが切れそうになる、出張などでは自分だけ充電回数が多い、なんてことはありませんか?

かつては電話やメールが主目的だったスマホですが、いまやSNSを使った連絡や情報交換、隙間時間の動画再生やネットゲームなど、さまざまな用途で使用されるようになりました。

趣味に仕事にと、毎日の生活に必須のツールとなれば、必然的にバッテリーの使用量も多くなるので、スマホの寿命が気になりますよね。

スマホは、高機能・多機能化が進むのと同時に、ハード・ソフトともに省電力機能も強化されています。

数年前と比較すると、バッテリーの寿命は大きく改善されています。

Androidの低消費電力化が強化されています

スマホのシステムであるAndroid(アンドロイド)は、OSバージョンが上がるたびに機能が強化されていますが、消費電力についてもさまざまな改善が行われています。

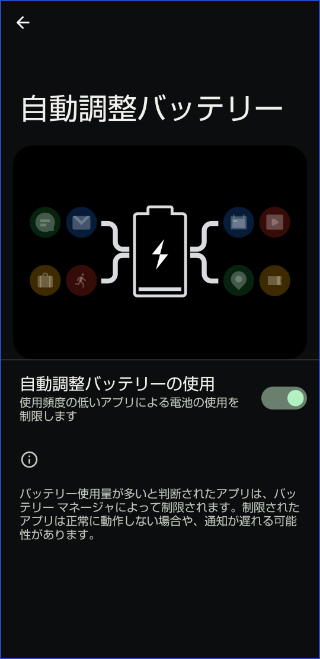

たとえば、Android 13以降では、「自動調整バッテリー」機能によってバッテリーの使用量が多いアプリを自動的に制限したり、手動でバックグラウンドでの使用を制限したりすることができます。

効率的にバッテリーを使う「自動調整バッテリー」機能

「自動調整バッテリー」機能は、ユーザーのスマホの利用状況をAI(人工知能)が学習して、バッテリーを効率的に使用する機能です。

アプリの使用頻度によって4段階で優先度を設定し、あまり使わないアプリはバックグラウンドでの稼働を制限したり、逆によく使うアプリはAIが使う順番を予測して素早く起動したりします。

また、Android 13以降では、バッテリー使用頻度の低いアプリだけでなく、バッテリーを使いすぎるアプリに対してもバッテリーマネージャによって制限がかけられるようになりました。

なお、この機能は自動で行われるため、ユーザーが設定を行う必要はありません。

(AQUOS sense8 SH-54D)

手動でバッテリー使用の多いアプリを制限する

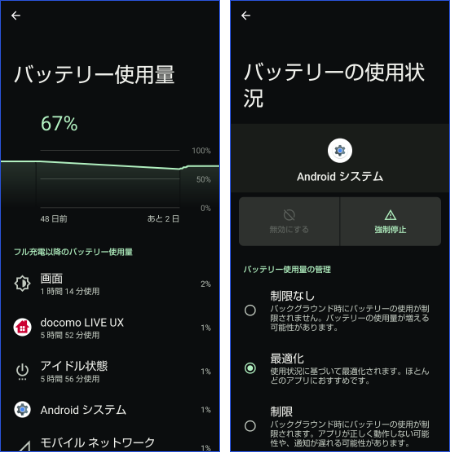

Android 13以降では、バッテリー使用量の表示が、フル充電以降の使用量で表示されるようになりました。

これでバッテリーを多く使っているアプリがひとめでわかるので便利です。

また、任意のアプリをタップすると、「バッテリー使用量の管理」画面が表示され、バッテリーの使用量が多いアプリを手動で制限することもできます。

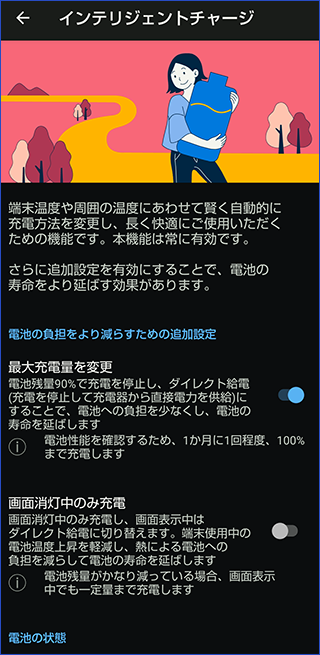

「インテリジェントチャージ」で充電を賢くコントロール

スマホでゲームをしたりアニメなどを見ながら充電する、いわゆる「ながら充電」は、バッテリーの熱が過度に上がるため、バッテリーの劣化が進むといわれています。

これを回避するため、シャープのスマホAQUOSシリーズには、「インテリジェントチャージ」という機能が搭載されています。

温度や電圧などの充電状況をチェックして充電を制御するので、バッテリーへのダメージを減らすことができます。

また、インテリジェントチャージでは、最大充電量を90%で停止して端末への直接給電に切り替えたり、画面の消灯中のみ充電する設定も個別に行えます。

2023年11月発売のAQUOS sense8 SH-54Dは、5000mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、動画視聴4時間、音楽ストリーミング3時間、SNSの閲覧2時間、ゲーム1時間の計10時間使っても2日間の電池持ちが可能になっています。

バッテリーの持ちが気になったら買い替えを検討しよう!

アプリやゲームの起動に時間がかかると感じたら……

アプリやゲームの起動が遅かったり、反応がもたついたりすることはありませんか?

アプリの起動の遅さや操作の重さは、アプリの動作環境に対してスマホのハードウェアスペック(性能)がついていけていないのが原因かもしれません。

マップなどのアプリは、AndroidのOSバージョンアップのたびに機能が強化され、使用するメモリーも増える傾向にあります。

アプリのバージョンが上がるたびに、ハードウェアに求める要件も高くなっていくのです。

また、高機能化したアプリを同時にいくつも使っていたり、高画質な写真や動画を撮りためているとメモリーを圧迫し、パフォーマンスが低下する要因にもなります。

スマホのハードウェアスペックも進化しています

スマホのハードウェアは、基本的に新しく発売されたスマホのほうが過去のスマホに比べてスペックが高くなります。

CPUの処理速度やメモリーの大容量化などの進化により、スマホはパソコン並みの高度な処理を行えるようになっているのです。

また、スマホのメモリーには、システムやアプリの仕事場に相当するRAM(ラム)と、アプリや写真などの保存領域である内蔵共有ストレージのROM(ロム)の2種類があり、それぞれ容量が大きいほど多くの処理が行え、大量のデータを保存できます。

RAMは、2012年あたりのスマホでは512MB〜1GB程度ですが、2023年現在では4〜8GBが標準で、ハイスペックモデルでは16GBを載せた機種もあります。

ROMは4GB、8GB程度だったものが、64GBや128GBの機種が主流になっています。

いま使っているスマホと最新機種でスペックの比較をしてみるのもいいですね。

シャープの「スマートフォンを比較する」では、AQUOSのスマホ3機種のスペックをまとめて比較できるので便利です。

たくさんの音楽データや動画などをスマホに保存しておきたい場合は、外部ストレージとしてmicroSDカードが利用できるスマホが便利です。

ROMに保存しても問題ありませんが、高画質の動画などが多くなればシステムやアプリを圧迫しかねません。

また、万が一、スマホが壊れてしまったときでも、外部ストレージであればデータを救出できる可能性は高くなります。

たとえば、2023年11月に発売のAQUOS sense8 SH-54Dの場合、最大で1TBのmicroSDカード(microSDXCカード)を利用することができます。

サクサクと快適な動きが欲しくなったら買い替えを検討しよう!

使いたい機能が自分のスマホに対応していなかったら……

スマホの頭脳にあたるOS、AndroidやiOSはほぼ1年に1回、メジャーバージョンアップが行われています。

バージョンアップにしたがって利用できる機能が増えたり、強化されたりしています。

同じアプリでも機能が違ったり、場合によっては使っているOSのバージョンには対応していないこともあります。

また、セキュリティなどの問題でAndroid11以上でないと利用できないWebサービスなどもでてきます。

アプリ開発者は、現在主流のバージョンや最新のバージョンに合わせてアプリを開発するので、スマホが古いほど、高機能なアプリを利用できない可能性は高くなります。

AndroidのOSバージョンが上がるとセキュリティやプライバシー保護も強化されています

スマホは個人情報のかたまり。ロックNo.や指紋センサーなどを設定して画面にロックをかけるのはいまや常識ですね。

しかし、気を付けてはいても、使用しているアプリが裏でこっそり動いて個人情報を盗んでいたら?

実際、ユーザーが位置情報の取得を許可していないのに、バックグラウンドで個人情報にアクセスしているアプリが多数あったというニュースも話題になりました。

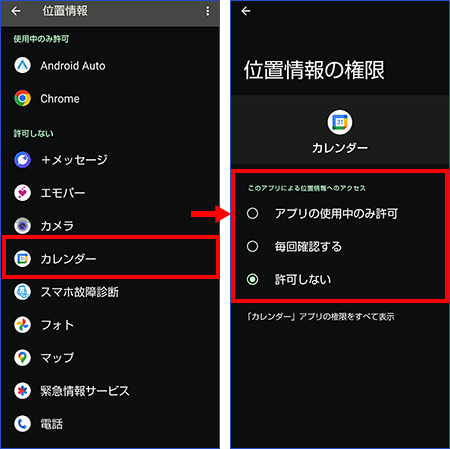

Android 10では、現在地情報のアクセス制限に「アプリの使用中のみ許可」するというオプションが追加されましたが、Android 11ではさらに厳しい「毎回確認する」が追加されました。

個別の設定は、「設定」→「位置情報」→「アプリへの位置情報の利用許可」から任意のアプリをタップすることで変更できます。

(AQUOS sense8 SH-54D)

また、コピーしたデータの一時保管先であるクリップボードのプライバシー保護機能もさらに強化されています。

クリップボードの履歴に電話番号など個人情報が含まれている場合、約1時間でデータが削除されたり、アプリがクリップボードにアクセスする場合にはアラートが表示されるようになりました。

スマートフォンAQUOSのOSバージョンアップ情報を知るには

スマートフォンAQUOSの場合、「OSバージョンアップ情報」で詳細をまとめています。

いまのスマホがどのバージョンに対応しているのか、バージョンアップによってどんな機能が使えるようになるのかなどが確認できます。

最新機能やセキュリティが気になったら買い替えを検討しよう!

結論:

おおむね3年くらい経ったら買い替え!

スマホの替えどきについて、Android OSのシステムやハードウェアスペックの進化から見てきました。

スマホの進化とともにアプリやゲームも高機能化しているので、その分、メモリーを圧迫しますし、起動して操作するにもメモリー不足で動きが遅くなることもあります。

ここから、快適なスマホライフを続けるには、おおむね3年くらいが機種変更のタイミングだと推測できます。

また、スマホは個人情報のかたまりなので、セキュリティも心配です。

Android OSは必要に応じてセキュリティアップデートが行われていますが、2023年12月現在、セキュリティアップデートの対象は、2020年リリースのAndroid 11以降になっています。

Android 10以前は対象外です(Android 10は2023年1月までセキュリティアップデートがありました)。

iPhoneの場合も同じことがいえます。

iPhoneのシステムであるiOSは年に一度、新機種と同時にリリースされています。

2023年にリリースのiOS 17では、2018年発売のiPhone X以前は対象外になりました。

OSをアップデートしなくても利用はできますが、セキュリティは心配になります。

また、長期間使っているとバッテリーの減りが急激に早くなり、バッテリー交換をしている人も多く見かけます。

こうしたことから、iPhoneの場合もストレスなく快適に使用するには、3年くらいが替えどきになるでしょう。

スマートフォンAQUOSの最新機種については、こちらでチェックしてください。